居酒屋のメニューや日本酒のラベルに、「生酒(なまざけ)」と書かれているのを見たことがある方もいらっしゃるでしょう。

こちらの記事では、生酒の意味や味わいの特徴をわかりやすく解説します。また、美味しい飲み方や相性のいい料理、自宅で生酒を飲むときの注意点なども合わせて紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

<生酒の成り立ち>

| 分岐条件 | 名称 | 貯蔵前火入れ | 出荷前火入れ |

| 火入れ | 生酒 | - | - |

| 生詰 | ○ | - | |

| 生貯蔵酒 | - | ○ | |

| 通常の日本酒 | ○ | ○ |

生酒(なまざけ)とは?

生酒とは、日本酒の加熱処理工程である「火入れ」を一度も行わない日本酒。素材の旨味を感じるフレッシュな味わいを持ち、「本生(ほんなま)」や「生生(なまなま)」と呼ばれることもあるお酒です。

日本酒の一般的な製造工程では、タンクの中でほどよく発酵が終わった後、しぼり、ろ過、火入れ(加熱処理)の工程を経て、しばらくの期間酒蔵で貯蔵します。そして、出荷前に加水工程でアルコール度数を調整し、さらに二度目の火入れをしてから瓶詰めをします。

火入れといっても、直火を使って高温に熱するわけではなく、日本酒を60〜65℃くらいの温度に30分保ち、酵母の発酵活動を止めるのです。

この熱処理を行わない生酒の中には酵母が生きており、活動可能な温度では発酵を続けます。発酵が続くことで味わいが変化して品質が不安定になるため、酒蔵では酵母が活動できないようにマイナス5℃程度の低温で生酒を保存しています。

生酒(なまざけ)の味わい・特徴

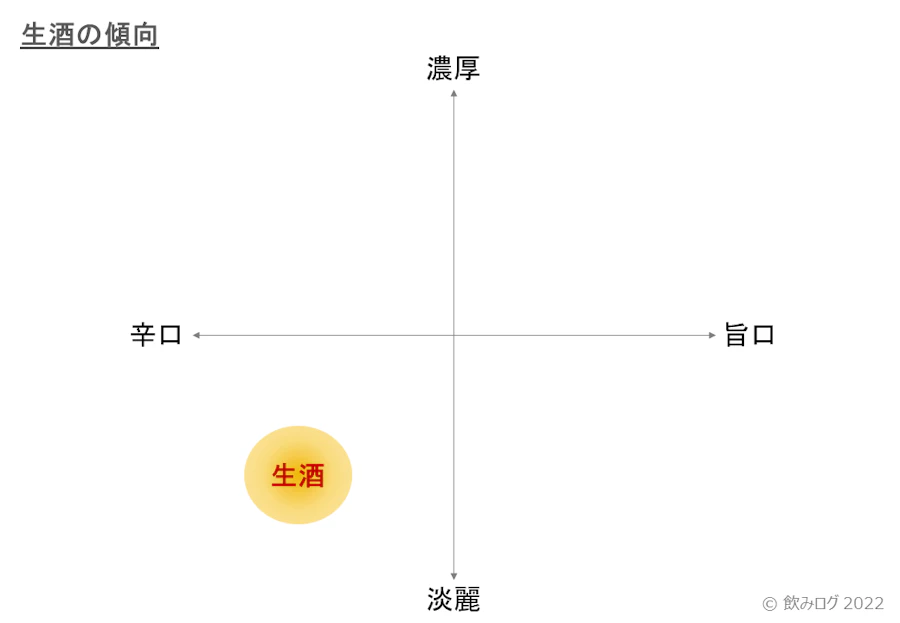

火入れをしたお酒は、炭酸ガスが抜けて舌触りがまろやかに変化し、香りと味にも落ち着きが出てきます。逆に、火入れをしない生酒は、酒の中に炭酸ガスが残り、口当たりがシャープです。

生酒は、香りも味わいも元気でキリリとした印象。フルーティな香りやフレッシュな香りが若々しいまま残り、甘味・酸味・苦味・旨味の4方向の味わいがそれぞれ力強く主張します。

また、生酒は瓶の中でも酵母が生きているため、時間とともに香りや味が変化しやすいという特徴もあります。

生酒のフレッシュな味わいを最大限楽しむために、まずは冷酒で飲んでみるのがおすすめです。

あまり冷やしすぎると、生酒特有のフレッシュな香りが上がってこないため、10℃くらいが適温と考えましょう。おつまみは、生野菜、枝豆、青魚の刺身などがよく合います。

また、生酒の持つ力強い旨味や甘味を楽しみたい場合は、冷酒ではなく、ぬる燗にして陶器のお猪口などで飲むのもよいでしょう。

生貯蔵酒・生詰との違い

日本酒の中には、生酒以外にも「生」と名のつくものがあります。それぞれの違いについて見ていきましょう。

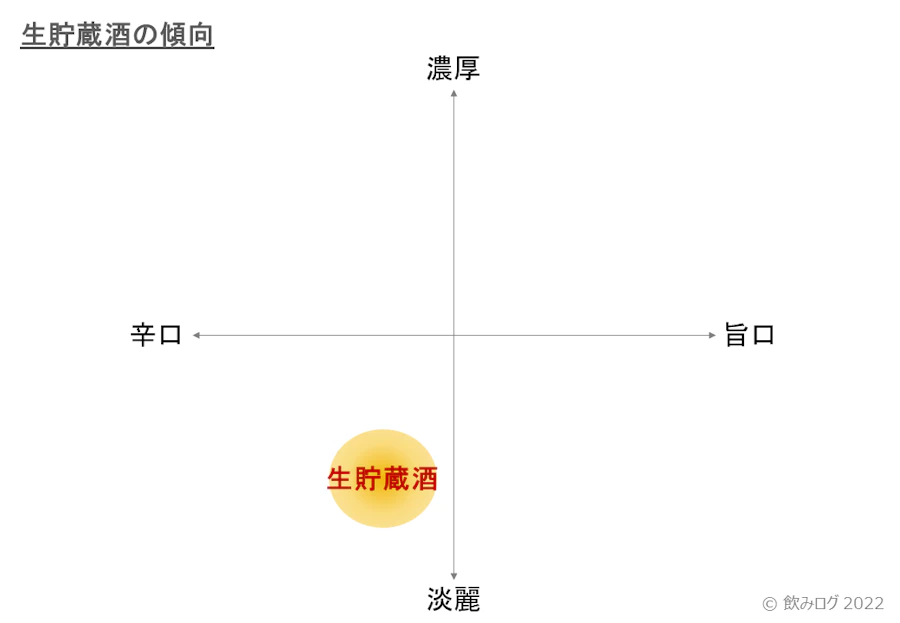

生貯蔵酒

生貯蔵酒は、1回目の火入れをせず、生のまま貯蔵期間を置き、出荷前に1回だけ火入れをするお酒です。途中までは生酒と全く同じ製法で造られ、フルーティでフレッシュな香りや力強い味わいなど、同じ特徴を持ったまま貯蔵期間を過ごします。

出荷前の火入れをする段階で、生貯蔵酒は生酒とは違うお酒になります。生酒は瓶に詰めた後も酵母が生きていますが、生貯蔵酒は瓶の中で酵母が活動することがなく、出荷後も香りや味わいが生酒ほど変化しません。

生酒らしいフレッシュさやシャープさを保ちつつ、より品質管理がしやすいという特徴があるお酒です。

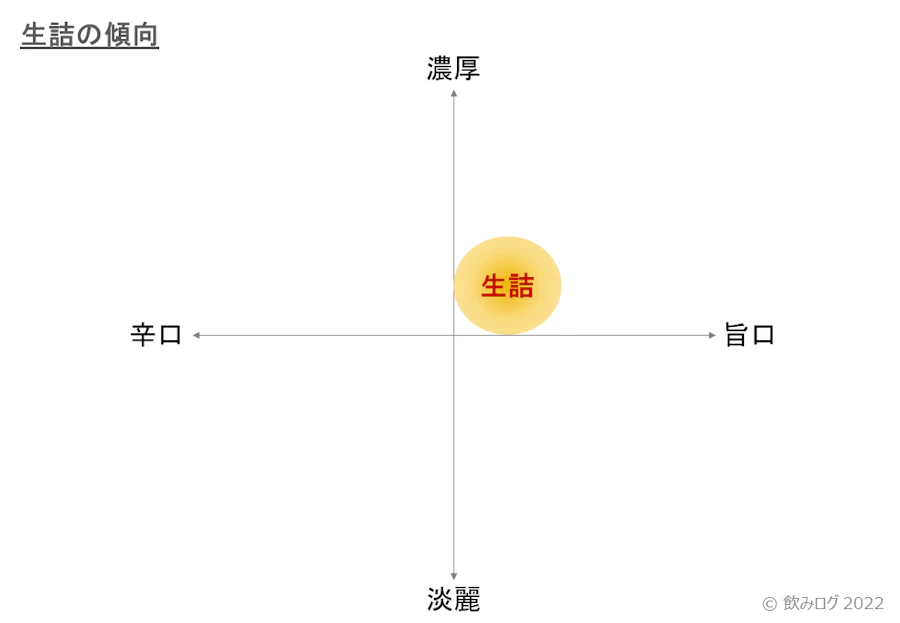

生詰

生詰は、1回目の火入れを行った後しばらくの期間貯蔵して、出荷前の2回目の火入れをせずに瓶に詰めたお酒のことです。生詰で有名なものとしては、8月の終わりから秋にかけて販売される「ひやおろし」があります。

「ひやおろし」は、冬から春までの酒造り期間に醸造したお酒を、火入れをして酵母の活動を止めてひと夏の間貯蔵、秋になって火入れをせずに(「冷や」のまま)出荷する(卸す)日本酒です。

生詰は、1回目の火入れによって香りや味わいがまろやかに落ち着きます。貯蔵期間が終わると、2回目の火入れをせずに瓶に詰めて出荷するため、出荷前に2回目の火入れをするお酒に比べて、瓶の中で熟成が進みやすいという特徴があります。同時に出荷された生詰でも、栓を開けるまでの時間によって味わいが違ってくるでしょう。

生酒の種類

酒造技術の進歩と物流の発展のおかげで、酒蔵から遠く離れた地域の人でも生酒を楽しむことができるようになりました。現在では、さまざまな種類の生酒が出回っています。

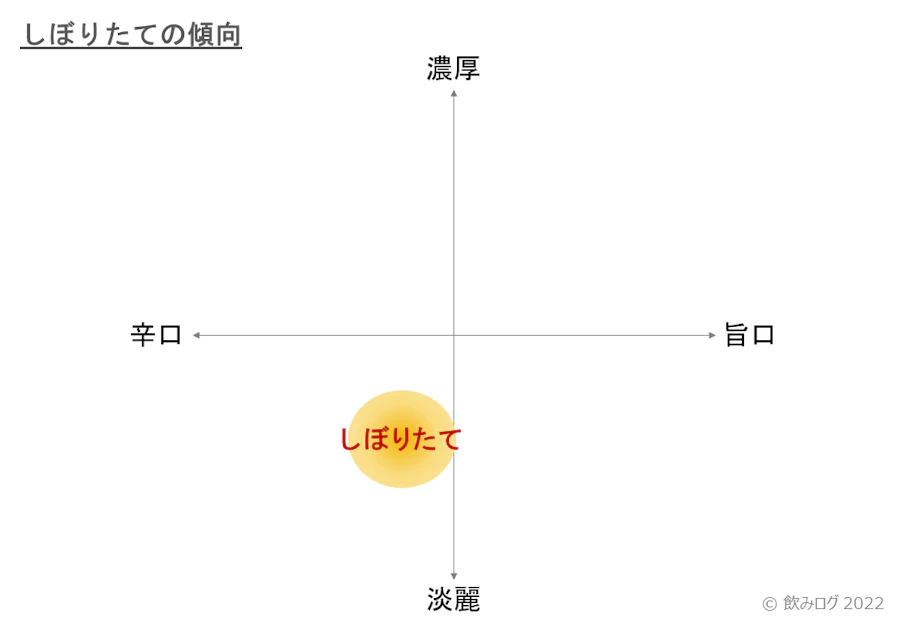

しぼりたて

しぼりたては、貯蔵期間を置かずに瓶詰め・出荷するお酒です。火入れをすると「しぼりたて」を名乗れないという法やルールはありませんが、しぼった直後の新酒の新鮮さを楽しむお酒なので、通常火入れはせず生酒として出荷されます。

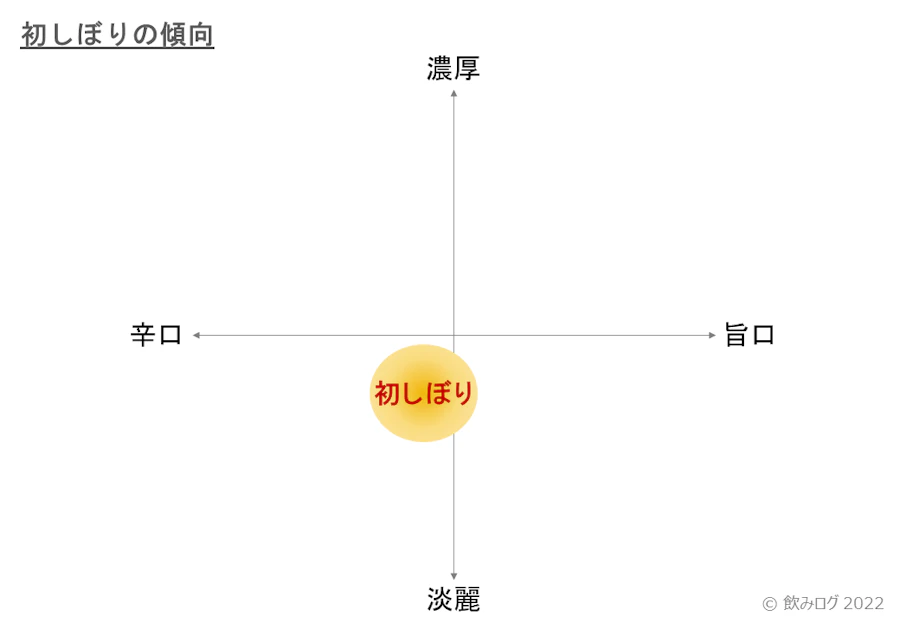

初しぼり

初しぼりは、秋から冬にかけて、酒造りの季節の最初にしぼったお酒で、それぞれの酒蔵で一年に一度しか造られない希少なお酒です。初物のフレッシュさを楽しむコンセプトのお酒なので、火入れはせず生酒として出荷されます。

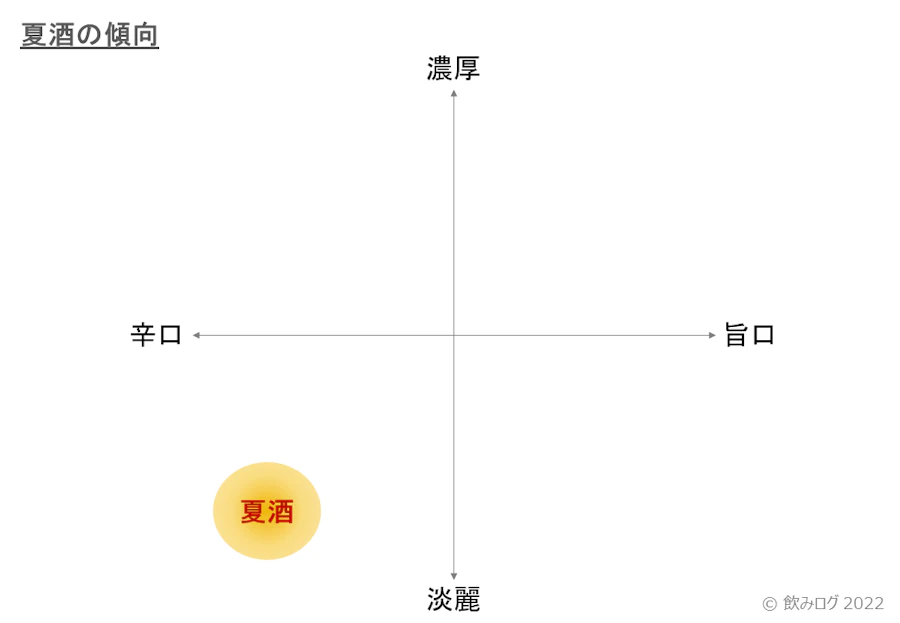

夏酒

夏酒は、5〜7月頃に出荷されるお酒です。酒蔵がそれぞれ「夏に飲んで欲しいお酒」のイメージで造るお酒で、特に「夏酒とは」という厳格な定義はありません。

夏に飲むお酒なのでスッキリ・爽やか・フレッシュなイメージのお酒が多く、生酒の夏酒もよく見かけます。

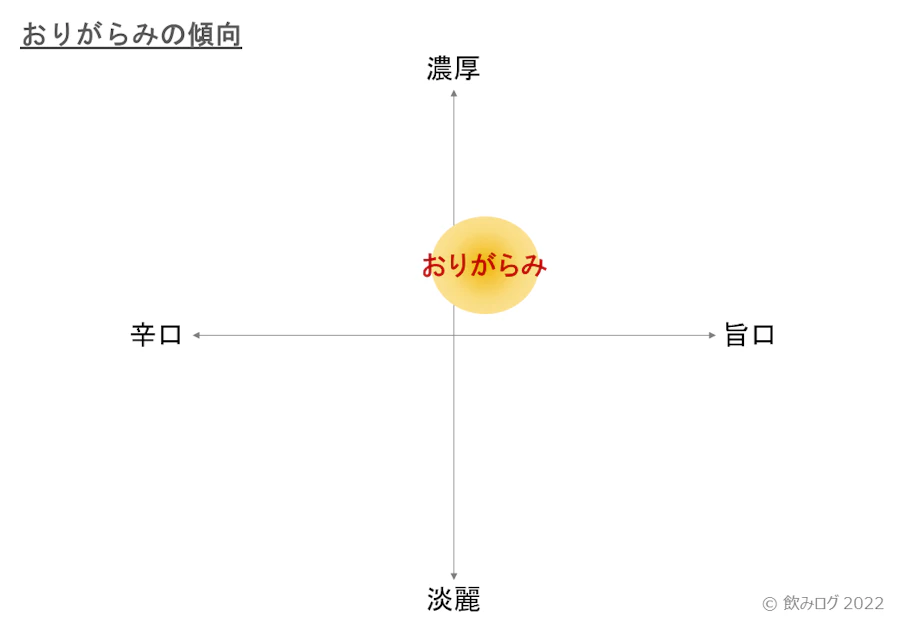

おりがらみ

おりがらみは、「おり」と呼ばれる細かい米の粒や酵母が少量浮いているお酒です。通常「おり」は、しぼりの後のおり引きという工程で取り除きますが、あえて残すことで、甘味や旨味を少し強めに仕上げています。

このおりがらみの中には、生酒タイプのものもあります。

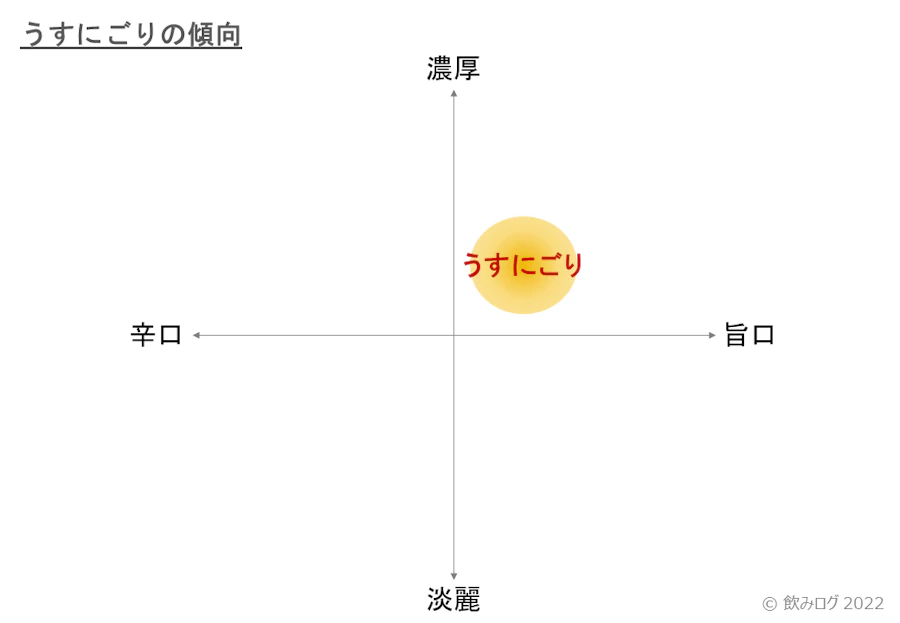

うすにごり

にごり酒は、しぼりを粗くして造る白濁したお酒です。うすにごりは、文字どおりにごりの度合いを薄くしたにごり酒で、スッキリと飲みやすくなっています。

このうすにごりの中には、生酒タイプのものもあるのです。

生酒(なまざけ)を味わってみよう!

こちらの記事では、生酒の特徴や飲み方について紹介しました。

多くの酒蔵では、同じお酒で生酒と火入れの2種類のお酒を出しています。火入れのあり・なしで比較してみると、さらに生酒の特徴が明確にわかるかもしれません。

この機会に、ぜひ飲み比べてみてはいかがでしょうか!